A Evolução do Pensamento Político desde a Grécia Antiga até o Iluminismo

A Evolução do Pensamento Político: Da Grécia Antiga ao Iluminismo

O pensamento político, campo de estudo que busca desvendar a natureza do poder, a organização e o funcionamento das sociedades, evoluiu dramaticamente ao longo da história. Sua trajetória, repleta de debates, revoluções ideológicas e transformações sociais, moldou profundamente a maneira como nos governamos e nos relacionamos uns com os outros. Esta análise aprofundada explorará essa evolução desde a Grécia Antiga, berço da filosofia ocidental, até o Iluminismo, período de efervescência intelectual que lançou as bases para a modernidade. A jornada que faremos abrange séculos de reflexões, conflitos e conquistas intelectuais, revelando a complexa teia que conecta as ideias do passado com a realidade contemporânea.

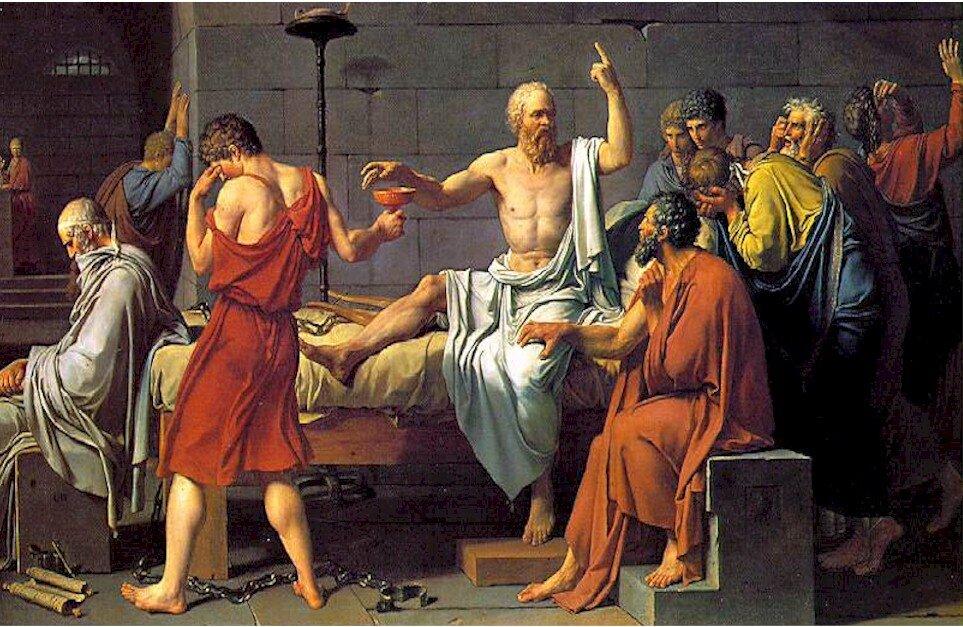

1. A Grécia Antiga: O Nascedouro do Pensamento Político

A Grécia Antiga, com suas vibrantes poleis (cidades-estado), forneceu o cenário ideal para o florescimento do pensamento político. A emergência da filosofia, com seus questionamentos sobre a natureza da realidade e da existência humana, impulsionou reflexões sobre a melhor forma de organizar a sociedade. Neste período, a discussão sobre a justiça, a virtude e o bem comum se tornou central, influenciando profundamente as estruturas políticas e sociais que se seguiram.

Platão (428-348 a.C.): A República Ideal e o Governo dos Filósofos

Platão, discípulo de Sócrates e mestre de Aristóteles, apresentou em A República uma visão idealizada da sociedade, buscando estabelecer uma ordem justa e harmoniosa. Sua proposta, fundamentada na Teoria das Ideias, defendia um governo liderado por filósofos-reis, indivíduos com conhecimento e virtude suficiente para governar com sabedoria e justiça. A sociedade platônica era estruturada em três classes – produtores, guerreiros e governantes – cada uma com suas funções específicas, visando a harmonia do todo. A justiça, para Platão, residia na perfeita organização desta estrutura social, onde cada indivíduo cumpre seu papel de acordo com suas capacidades naturais.

A crítica de Platão à democracia ateniense, que ele via como propensa à instabilidade e à tirania da maioria, é emblemática. Para ele, a decisão política não poderia ser deixada nas mãos da população em geral, desprovida do conhecimento filosófico necessário para governar com sabedoria. Sua obra, apesar de sua natureza utópica, lança luz sobre questões fundamentais da justiça, da virtude e da organização social, que continuam a ser debatidas na atualidade. A influência platônica sobre o pensamento político posterior é inegável, refletindo-se em diferentes modelos de governo e concepções de justiça social.

Aristóteles (384-322 a.C.): A Política como Ciência e a Busca pelo Bem Comum

Aristóteles, aluno de Platão, ofereceu uma abordagem mais pragmática e empírica à política, enfatizando a observação e a análise dos regimes existentes. Em sua obra Política, ele busca definir a natureza do Estado, analisando diferentes formas de governo, como a monarquia, a aristocracia e a democracia, classificando-as de acordo com a virtude ou a corrupção dos governantes.

Para Aristóteles, o Estado era essencial para a realização da vida boa, pois o homem era por natureza um animal político, destinado a viver em sociedade. Ele defendeu a ideia de que a política era uma ciência, capaz de identificar princípios racionais para a organização da sociedade e a promoção do bem comum. Apesar de reconhecer os perigos da democracia pura, Aristóteles via nela um potencial para promover a participação cidadã e a justiça, desde que temperada por mecanismos de controle e equilíbrio. Sua ênfase na observação empírica e na busca pelo bem comum influenciou profundamente o pensamento político subsequente, moldando a maneira como os pensadores abordavam a análise dos sistemas políticos e suas virtudes.

A contribuição de Aristóteles não se limitou à classificação de regimes políticos. Sua análise abrangia também aspectos cruciais como a constituição, a cidadania, a justiça distributiva e a justiça corretiva. Ele explorou a relação entre a ética individual e a política, argumentando que a virtude dos cidadãos era fundamental para a estabilidade e a prosperidade do Estado. Sua obra continua relevante na atualidade, fornecendo um arcabouço analítico para compreender as complexidades dos sistemas políticos e as implicações éticas da ação política.

2. A Idade Média: A Fusão da Fé e da Política

A Idade Média foi marcada pela forte influência da Igreja Católica sobre o pensamento político. A autoridade religiosa e a teologia cristã se entrelaçaram com as estruturas de poder, moldando as concepções sobre a legitimidade do governo e a organização social.

São Agostinho (354-430): A Cidade de Deus e a Cidade Terrestre

Agostinho de Hipona, figura crucial na transição da Antiguidade para a Idade Média, elaborou em A Cidade de Deus uma visão dualista da história e da sociedade. Ele distinguia entre a Cidade de Deus, o reino espiritual da fé e da graça, e a Cidade Terrestre, o reino imperfeito e sujeito ao pecado. Para Agostinho, o poder temporal era limitado, subordinado à ordem espiritual. Esta perspectiva influenciou profundamente as concepções medievais sobre a relação entre Igreja e Estado, justificando a autoridade do papado sobre os reis e príncipes.

São Tomás de Aquino (1225-1274): A Lei Natural e a Teoria da Realeza

Tomás de Aquino, um dos maiores pensadores da escolástica, integrou a filosofia aristotélica à teologia cristã, produzindo uma síntese influente que moldou o pensamento político medieval. Em sua Suma Teológica, ele elaborou a teoria da lei natural, argumentando que a lei humana deve refletir a ordem moral estabelecida por Deus. Para ele, a autoridade política era derivada de Deus, conferindo legitimidade aos governantes. No entanto, Aquino não defendia o poder absoluto dos reis, reconhecendo limites à autoridade temporal e enfatizando o dever do governante de governar com justiça e em favor do bem comum. Sua obra teve uma influência duradoura sobre a política ocidental, contribuindo para as teorias contratualistas e a defesa dos direitos naturais.

3. O Renascimento: O Antropocentrismo e o Realismo Político

O Renascimento marcou uma mudança significativa no pensamento político, com o surgimento de novas ideias que desafiaram a autoridade da Igreja e promoveram o humanismo e o antropocentrismo. A ênfase na razão, na observação da natureza e na experiência humana levou a uma revisão das concepções medievais sobre o poder, a política e a sociedade.

Nicolau Maquiavel (1469-1527): O Príncipe e a Razão de Estado

Maquiavel, em seu tratado O Príncipe, rompeu com a tradição moralista da política, propondo uma análise realista e pragmática do poder. Para ele, o objetivo principal do governante era a conquista e a manutenção do poder, mesmo que isso exigisse o uso da força, da astúcia e até da violência. Maquiavel separou a moralidade política da moralidade privada, argumentando que o governante deveria se guiar pela razão de estado, buscando o que é necessário para a estabilidade e a segurança do Estado, independentemente de suas considerações morais.

A obra de Maquiavel gerou controvérsias e polêmicas, sendo frequentemente acusada de promover o cinismo e a tirania. No entanto, seu legado reside na inovação metodológica e na análise realista do poder, que influenciou o pensamento político posterior. Maquiavel inaugurou uma nova forma de abordar a política, desvinculando-a de preceitos religiosos e morais abstratos, e concentrando-se nos aspectos práticos da governança. Seu impacto é notável, ainda hoje sua obra é estudada por estrategistas políticos e analistas internacionais, demonstrando a atemporalidade de suas observações sobre o comportamento humano no contexto do poder.

4. A Era Moderna: O Contratualismo e os Direitos Naturais

A Era Moderna testemunhou o desenvolvimento de teorias contratualistas, que deram origem a novas concepções sobre o Estado, a soberania e os direitos individuais. A ênfase na razão e na autonomia individual levou à crítica dos modelos absolutistas de governo e à defesa de governos baseados no consentimento dos governados.

Thomas Hobbes (1588-1679): O Leviatã e o Contrato Social

Hobbes, em Leviatã, descreveu o estado de natureza como uma “guerra de todos contra todos”, onde a vida humana é “solitária, pobre, sórdida, bruta e curta”. Para escapar desta condição, os indivíduos celebram um contrato social, renunciando a parte de sua liberdade individual em favor de um soberano com poder absoluto, capaz de garantir a segurança e a ordem. A soberania, para Hobbes, é indivisível e inalienável, necessária para evitar o caos.

A obra de Hobbes apresenta uma visão pessimista da natureza humana, mas contribuiu significativamente para o desenvolvimento do pensamento político contratualista. Sua concepção de soberania, apesar de controversa, exerceu influência sobre as teorias subsequentes do Estado.

John Locke (1632-1704): Dois Tratados sobre o Governo e os Direitos Naturais

Locke, em Dois Tratados sobre o Governo, defendeu a existência de direitos naturais inalienáveis, inerentes à natureza humana, como o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Contrariando Hobbes, Locke descreveu o estado de natureza como um estado de liberdade e igualdade, regido pela lei natural. O contrato social, para Locke, surge da necessidade de proteger estes direitos naturais, delegando ao governo a responsabilidade de garantir sua observância.

Ao contrário de Hobbes, Locke defendia um governo limitado, baseado no consentimento dos governados e sujeito à resistência se violar os direitos naturais. Sua teoria teve profunda influência na Revolução Americana e no desenvolvimento da democracia liberal. A noção de direitos naturais, fundamentais à filosofia liberal e ao desenvolvimento do direito constitucional, tem raízes na obra de Locke.

5. O Iluminismo: A Razão, a Liberdade e o Progresso

O Iluminismo, movimento intelectual e filosófico do século XVIII, representou o ápice da Era Moderna, destacando a razão, a liberdade individual e o progresso como valores fundamentais. Os pensadores iluministas criticaram o absolutismo monárquico e defenderam a construção de sociedades mais justas e democráticas.

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778): O Contrato Social e a Vontade Geral

Rousseau, em O Contrato Social, elaborou uma teoria do contrato social que buscava conciliar a liberdade individual com a autoridade política. Para ele, o Estado ideal surge do pacto social, onde os indivíduos se unem para formar uma comunidade política, guiada pela vontade geral. A vontade geral não representa a soma das vontades individuais, mas uma vontade coletiva que visa o bem comum.

A teoria de Rousseau, embora idealista e ambiciosa, influenciou profundamente o desenvolvimento do pensamento político democrático. A ideia de vontade geral, apesar de suas complexidades e controvérsias, continua a inspirar debates sobre a legitimidade do poder e a participação cidadã.

Montesquieu (1689-1755): O Espírito das Leis e a Separação dos Poderes

Montesquieu, em O Espírito das Leis, defendeu a separação dos poderes como garantia fundamental da liberdade. Ele propôs a divisão do poder político em três ramos independentes – legislativo, executivo e judiciário – cada um com suas funções específicas e mecanismos de controle mútuo. Esta concepção influenciou profundamente a organização dos Estados modernos, tornando-se um elemento essencial da democracia liberal.

A obra de Montesquieu contribuiu para a construção de sistemas políticos mais equilibrados e menos propensos à tirania. A separação dos poderes, um princípio fundamental do constitucionalismo moderno, reflete o impacto duradouro de suas ideias sobre a organização do Estado.

Immanuel Kant (1724-1804): A Filosofia Moral e o Direito Internacional

Kant, além de suas contribuições para a filosofia moral e epistemológica, ofereceu uma importante contribuição ao pensamento político, particularmente no que se refere à ética e ao direito internacional. Sua formulação do imperativo categórico, “Age apenas segundo uma máxima tal que possas querer ao mesmo tempo que ela se torne lei universal”, teve profundo impacto sobre as discussões éticas na política, influenciando a concepção de direitos humanos e a justificação da ação política.

Sua obra, de abrangência ampla, influenciou diretamente o ideal de uma ordem política universal, fundamentada na razão e no respeito mútuo entre os Estados.

Adam Smith (1723-1790): A Riqueza das Nações e a Economia Liberal

Smith, com sua obra A Riqueza das Nações, lançou as bases do liberalismo econômico, defendendo a liberdade de mercado e a livre concorrência como mecanismos essenciais para o crescimento econômico e o bem-estar social. Suas ideias influenciaram profundamente o desenvolvimento das sociedades capitalistas e a política econômica dos Estados modernos. A ideia de uma “mão invisível” que coordena as ações individuais em busca do interesse próprio, contribuindo para o bem comum, é uma das contribuições mais duradouras da obra de Smith. A influência de suas ideias sobre a economia e a política, mesmo criticadas, continua marcante na organização das sociedades ocidentais contemporâneas.

Conclusão: Uma Herança Perene

A evolução do pensamento político, desde a Grécia Antiga até o Iluminismo, é uma saga complexa e fascinante, que revela a incessante busca humana pela justiça, pela liberdade e pela organização social ideal. Cada período histórico, com seus desafios e transformações, contribuiu para o desenvolvimento de novas ideias e teorias, que moldaram as estruturas políticas e as concepções sobre o poder, a governança e a cidadania. As reflexões dos pensadores analisados, apesar das divergências e das diferentes épocas, oferecem uma rica contribuição para a compreensão do presente e para os debates políticos contemporâneos. A herança intelectual deste percurso continua a inspirar e desafiar as gerações futuras na construção de sociedades mais justas e democráticas. A jornada da filosofia política é contínua, e o estudo dos clássicos permanece essencial para a compreensão do complexo cenário político da atualidade.

Gustavo Santos

Eu sou o Gustavo Santos e adoro mergulhar em episódios que fizeram a gente ser quem é hoje. No meu espaço, trago histórias intrigantes — das batalhas épicas às curiosidades engraçadas do dia a dia das civilizações — tudo com aquele papo acessível que faz você querer ler até o fim. Aqui, não é só leitura: é bate-papo! Gosto de trocar ideias nos comentários, fazer enquetes sobre os próximos temas e indicar livros bacanas pra quem quiser ir além. No História Mania, a gente aprende junto, se diverte e mantém viva a paixão pela história.