A Formação do Estado Brasileiro e Seus Desafios Iniciais

A Formação do Estado Brasileiro e Seus Desafios Iniciais: Da Independência à República (1822-1889)

A formação do Brasil como nação independente foi um processo longo, complexo e marcado por inúmeros desafios políticos, econômicos e sociais que moldaram profundamente a identidade nacional. Este texto aprofunda a análise da construção do Estado brasileiro desde a proclamação da independência em 1822 até a consolidação da República em 1889, examinando as nuances de cada período e os legados que perduram até os dias atuais. A análise abrange os conflitos internos, as influências externas, as transformações econômicas e as disputas ideológicas que definiram o rumo da nação brasileira.

1. O Contexto Histórico e a Transição para a Independência: Um Império em Transição

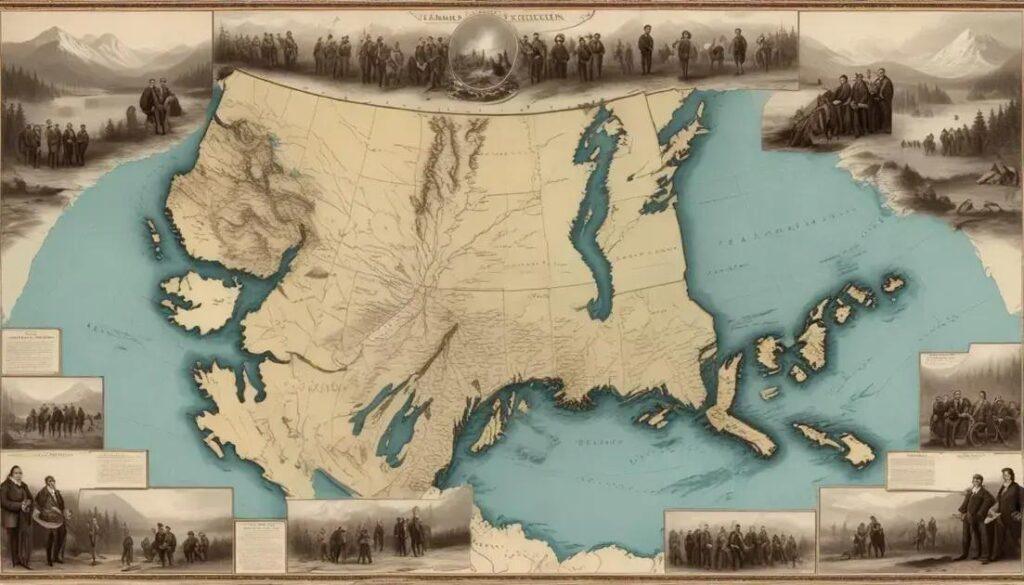

A independência brasileira não surgiu do vácuo. Ela foi o resultado de um longo processo de transformações que remontam ao século XVIII e se intensificaram no início do século XIX. A chegada da família real portuguesa ao Rio de Janeiro em 1808, fugindo da invasão napoleônica, marcou um ponto de inflexão crucial. Essa transferência inesperada elevou o Brasil de colônia a sede do império português, impulsionando mudanças significativas em sua estrutura política, econômica e social.

A abertura dos portos brasileiros em 1808, por exemplo, rompeu com o monopólio comercial português, abrindo espaço para o comércio com outras nações e estimulando o desenvolvimento de uma economia mais diversificada, embora ainda fortemente dependente da exportação de produtos primários como o açúcar, o algodão e, posteriormente, o café. A criação de instituições como a Imprensa Régia e a Academia Real Militar também contribuiu para o desenvolvimento de uma cultura e de um aparato administrativo mais sofisticados.

A elevação do Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves em 1815 representou um passo significativo na direção da autonomia. No entanto, a subordinação formal a Portugal persistiu, gerando tensões entre os setores que desejavam uma maior independência e aqueles que defendiam a manutenção dos laços coloniais. O crescimento de uma elite brasileira, enriquecida com o comércio e a produção agrícola, e cada vez mais consciente de sua força política, ansiava por maior participação na tomada de decisões.

A revolta na Bahia em 1821 e a pressão por uma constituição portuguesa que pudesse prejudicar a autonomia brasileira aceleraram o processo de independência. O descontentamento com as Cortes portuguesas, que pretendiam restaurar o antigo sistema colonial, aliado ao desejo de autonomia e à ambição política de Dom Pedro I, culminaram na proclamação da independência em 7 de setembro de 1822, um evento carregado de simbolismo e que, no entanto, não representou o fim dos desafios.

2. A Constituição de 1824: Alicerces de um Estado Monárquico Centralizado

A Constituição de 1824, promulgada após a independência, definiu a estrutura política do recém-criado Império do Brasil. Era uma constituição que refletia os interesses da elite agrária e a influência de modelos monárquicos europeus, consolidando um sistema político centralizado, com o imperador detendo vastos poderes. A estrutura política se apoiava em três poderes: o Executivo (o Imperador), o Legislativo (composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado) e o Judiciário. O Poder Moderador, atribuído exclusivamente ao Imperador, lhe dava a prerrogativa de interferir nos outros poderes, garantindo o equilíbrio e a estabilidade do sistema, segundo sua interpretação.

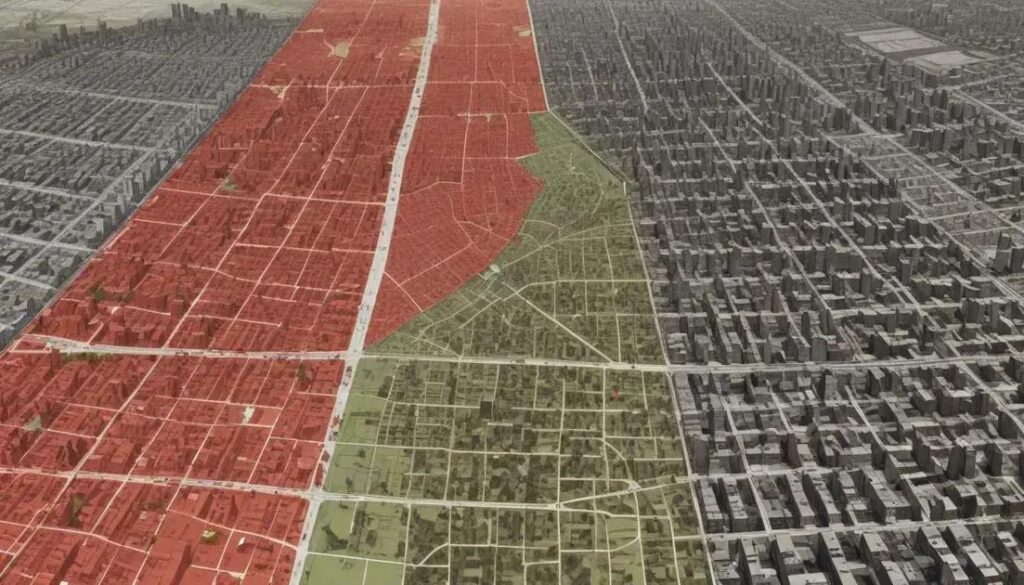

A Constituição de 1824, apesar de declarar a liberdade de religião, estabeleceu o Catolicismo como religião oficial do Estado. A estrutura social pouco se alterou, mantendo a desigualdade e a hierarquia social inerentes ao sistema colonial. A escravidão continuou a ser um pilar fundamental da economia brasileira, mesmo sob a promessa de abolição gradual que foi muito lentamente posta em prática. A questão da representação política também era problemática: o direito ao voto era restrito a uma minoria da população, principalmente homens ricos e proprietários de terras.

A centralização do poder, preconizada pela constituição, visava garantir a unidade nacional em um país extenso e heterogêneo, ainda marcado por forte regionalismo e instabilidades. No entanto, a mesma centralização se tornou um dos principais focos de tensão durante o período imperial, gerando movimentos separatistas e revoltas em várias províncias.

3. O Período Regencial (1831-1840): Um Interregno de Crise e Reformas

Com a abdicação de Dom Pedro I em 1831, o Brasil entrou em um período de regências, marcado por instabilidade política e conflitos regionais. A ausência de um monarca adulto levou a disputas pelo poder entre diferentes grupos políticos, exacerbando as tensões já existentes. Esse período foi caracterizado por uma fragilidade institucional e pela proliferação de revoltas provinciais que refletiam as desigualdades sociais e as divergências políticas.

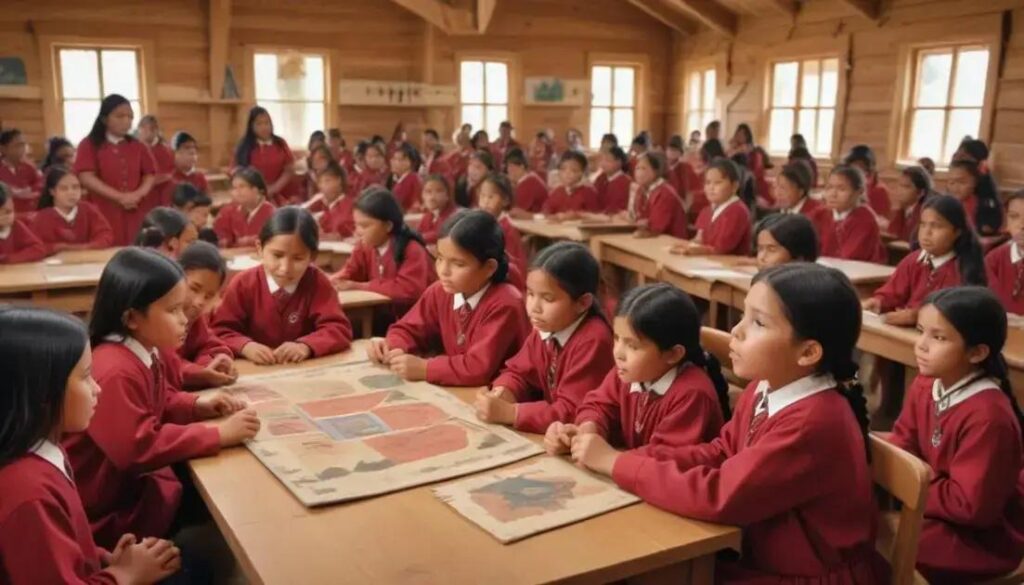

A Regência Trina (1831-1834) e as subsequentes Regências Unas enfrentaram o desafio de governar em meio à crescente desordem política e social. As revoltas de cunho regionalista, como a Farroupilha (no Rio Grande do Sul) e a Cabanagem (no Pará), expressavam a insatisfação das províncias com o governo central e a busca por maior autonomia. Movimento abolicionistas também começaram a ganhar força.

Além disso, surgiram revoltas de cunho social, como a Balaiada (no Maranhão) e a Revolta dos Malês (na Bahia), revelando profundas tensões sociais e raciais. A Revolta dos Malês, em especial, mostrou a crescente insatisfação da população escravizada e o papel da religião como elemento mobilizador.

Apesar da instabilidade, o período regencial também foi palco de importantes reformas políticas, como a criação dos conselhos provinciais, que descentralizavam o poder e fortalecem o poder local, e do Ato Adicional de 1834, que visava a reorganizar o sistema político e reduzir o peso do poder central. Essas reformas, embora insuficientes para resolver todos os problemas, apontaram para a necessidade de um ajuste no sistema político para atender às demandas das diferentes regiões e grupos sociais.

4. O Segundo Reinado (1840-1889): Modernização, Estabilidade e o Declínio da Monarquia

A maioridade de Dom Pedro II em 1840 marcou o início do Segundo Reinado, período marcado por um relativo período de paz e prosperidade econômica. A estabilidade política permitiu a implementação de reformas importantes em diversos setores, contribuindo para a modernização do Estado brasileiro.

O desenvolvimento da economia cafeeira no sudeste do Brasil impulsionou o crescimento econômico e a urbanização, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. A expansão da cafeicultura intensificou a demanda por mão-de-obra escrava, consolidando ainda mais a dependência do país em relação à instituição escravocrata, apesar de ter havido várias tentativas de criar alternativas.

O governo de Dom Pedro II implementou reformas na educação, com a criação de escolas, instituições de ensino superior, e incentivo ao desenvolvimento científico e cultural. Avanços foram também observados na infraestrutura, com investimentos em estradas de ferro e na melhoria dos sistemas de comunicação e transporte.

A política externa se destacou pela manutenção da paz e pela busca de relações comerciais com outras nações. Dom Pedro II consolidou a imagem do Brasil no cenário internacional como um país estável e em desenvolvimento, promovendo a imagem do Brasil como uma nação moderna.

Entretanto, a aparente estabilidade mascarava profundas contradições. A questão da escravidão, por exemplo, tornou-se um foco crescente de conflitos. O movimento abolicionista ganhou força, com intelectuais, políticos e ativistas lutando pela libertação dos escravos. O crescimento de movimentos republicanos, inspirados pelos ideais liberais e republicanos em voga na Europa e na América Latina, também contribuiu para criar um clima de crescente instabilidade no final do reinado. A elite cafeeira, que detinha grande poder político e econômico, já não se sentia mais totalmente satisfeita com a monarquia.

5. O Fim da Monarquia e o Advento da República: A Proclamação de 1889

A crescente pressão do movimento abolicionista, a insatisfação da elite cafeeira com o regime monárquico e a influência das ideias republicanas levaram à proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Liderada pelos militares, sob o comando de Deodoro da Fonseca, a proclamação da República resultou em um golpe de estado, que derrubou a monarquia sem maiores conflitos.

A abolição da escravidão, decretada em 1888, acelerou a crise do regime monárquico, provocando a revolta de alguns setores da elite agrária, principalmente os grandes proprietários de terras, que viam a escravidão como uma base essencial para sua riqueza e poder político. O temor de perdas econômicas e sociais levou alguns grupos a apoiar a implantação de um regime republicano que pudessem garantir seus interesses.

A República foi proclamada sem o amplo apoio popular, e o novo regime enfrentou os desafios de consolidar sua autoridade e de construir instituições democráticas em um país ainda marcado por profundas desigualdades sociais e regionais. O novo governo republicano se concentrou em estabilizar a nação e em estabelecer uma nova ordem política e econômica, o que resultou em uma série de novas disputas políticas e sociais.

6. Legados e reflexões: O Estado Brasileiro em Perpétua Construção

A trajetória da formação do Estado brasileiro, desde a independência até a proclamação da república, foi marcada por avanços e retrocessos, por períodos de estabilidade e de profunda instabilidade. A construção de um Estado nacional foi um processo contínuo, repleto de desafios e contradições, com impactos duradouros na sociedade brasileira.

O legado do período imperial deixou marcas profundas na organização do Estado, no sistema jurídico e na própria cultura política brasileira. A centralização administrativa, a influência da elite agrária e a persistência de desigualdades sociais são aspectos que, ainda hoje, influenciam a realidade brasileira.

A transição para a república, por sua vez, não solucionou os problemas estruturais da sociedade brasileira. A República Velha, com suas oligarquias regionais e sua fragilidade democrática, testemunhou a persistência das desigualdades e a exclusão de amplas parcelas da população do processo político. A consolidação de um Estado democrático e socialmente justo foi um desafio que se estendeu muito além dos limites do século XIX, continuando até os dias de hoje.

Compreender a formação do Estado brasileiro em seus aspectos políticos, econômicos e sociais é fundamental para entender a complexa trajetória histórica do país e para refletir sobre os desafios presentes na construção de uma nação mais justa e igualitária. A história da formação do Estado brasileiro nos ensina a importância da continuidade na luta pela construção de um país mais equitativo e democrático. A busca por uma sociedade mais justa e igualitária, livre das desigualdades que se arrastam desde o período colonial, continua sendo o desafio central que permeia a história e o futuro do Brasil.

Gustavo Santos

Eu sou o Gustavo Santos e adoro mergulhar em episódios que fizeram a gente ser quem é hoje. No meu espaço, trago histórias intrigantes — das batalhas épicas às curiosidades engraçadas do dia a dia das civilizações — tudo com aquele papo acessível que faz você querer ler até o fim. Aqui, não é só leitura: é bate-papo! Gosto de trocar ideias nos comentários, fazer enquetes sobre os próximos temas e indicar livros bacanas pra quem quiser ir além. No História Mania, a gente aprende junto, se diverte e mantém viva a paixão pela história.